鄭州商都遺址博物院,這座承載著厚重歷史與璀璨文明的專題遺址博物館,靜靜地坐落于鄭州這片古老而又充滿活力的土地上。它不僅是一座博物館,更是一座連接過去與未來的橋梁,引領著我們穿越時空,探尋早商文化的奧秘。博物院的整體建筑充滿了創意與深意。建筑外觀以抽象的幾何造型呈現,仿佛是古文明的天然屬性與現代設計的完美融合。那斜面、斜線元素的運用,如同破土而出的文物,散發著磅礴的氣勢,讓人一眼便能感受到商代文明的深厚底蘊。而整體建筑與城垣的緊密結合,更是將博物院巧妙地融入了商城遺址公園之中,使得歷史與自然、人文與景觀在這里得到了完美的統一。

走進博物院,首先映入眼簾的是外層傾斜的墻面,這些墻面如同考古學中的地層,隱喻著歷史的厚重與積淀。而內部的平面布局則借鑒了探方的平面形式和工作方法,使得整個博物院充滿了專業性與現代感。那“廣場式”的中庭空間,更是將各個功能區有機地聯系和分割開來,既保證了博物館的專業性,又體現了其公眾性與開放性。

博物院展廳面積約5500平方米,基本陳列“巍巍亳都 王都典范——鄭州商代都城文明展”更是讓人嘆為觀止。展覽分為七個單元,每個單元都以其獨特的魅力,講述著鄭州商代都城的故事。

序廳:巍巍亳都 王都典范莊嚴肅穆的商湯王像和氣勢磅礴的大型商頌浮雕是序廳的亮點。巨幅環形浮雕墻氣勢磅礴,中間有一柄鏤空的洛陽鏟。仰望穹頂,可見一圈圈金色年輪。洛陽鏟表示鄭州商代都城是一座由考古發現的千年王都。穹頂的年輪造型寓意鄭州歷史悠久,底蘊豐厚。地面投影與年輪頂飾上下呼應,象征著從古至今城址從未遷移

第一展廳

早商王都(場景復原)那早商王都布局規劃的大型復原沙盤讓人眼前一亮。沙盤上的每一處細節都經過精心雕琢,仿佛將我們帶回到了那個輝煌的時代。數字投影與大型立體復原沙盤、視頻解讀的完美結合,更是生動呈現了鄭州商代都城的整體布局和功能分區。我們仿佛看到了那繁華的街道、宏偉的宮殿、繁忙的市場,以及那穿梭于城市中的商賈與百姓。鄭州商代都城,作為早商時期規模最大的城址,不僅奠定了后世中國古代都城的基本規制,更成為了我們探尋早商文化的重要窗口。

第二展廳文明搖籃

我們仿佛回到了那個遠古的時代。鄭州,這片北臨黃河、西依嵩山的土地,因為得天獨厚的自然條件,孕育了早期的農耕文明。嵩山庇護下的低丘盆地水網密集,生物繁茂;廣袤的黃河沖積平原土壤松軟肥沃,為農耕文明的孕育創造了完美的條件。農業的出現,推動了區域文化、社會發展和早期國家的興起。而鄭州所在的中原腹地,更是處在地域文化交互作用圈的核心位置,見證了中華文明以中原為中心的多元一體趨勢。

玄鳥生商

講述了商族的起源與商湯的豐功偉績。據傳,商族起源于東方(今豫東商丘一帶),始祖叫契。湯是契的十四代孫,他任用賢相伊尹、仲虺,聯合其他部族,日漸強盛。最終,在鳴條之戰中擊敗了夏桀,建立了中國歷史上第二個王朝國家——商。鄭州因此成為商王朝的開國之都,成為當時的政治、軍事、文化、經濟中心。

巍巍商都

鄭州商代都城遺址的輝煌與壯麗。這座以鄭州老城為中心的商代都城遺址,分布總面積超過25平方公里。它包括了宮殿區、貴族和平民的居住區、手工業作坊和墓葬區等多個功能區,是一座經過精心規劃、布局完整、建筑規模宏大、規制有序且社會功能完善的商代前期都城遺址。它奠定了中國古代都城的基本規制,是古代中國王朝都城典制的開創之地。

第三展廳

大邑商都

仿佛置身于那個繁華的都市之中。鄭州商代都城是當時最大、最繁榮的政治經濟文化中心。城內人口眾多,除了商王室和貴族外,還居住著眾多中小貴族、平民和手工業者等。為了強化統治權威,商王朝統治者不僅在城市功能布局上進行了細致的劃分,還制定了一系列禮儀制度和規范來標明城市人群的身份等級和地位。這座繁華的都市見證了3600年前中華文明的輝煌與繁榮。

四方之極

商王朝強大的統治力和影響力。從《詩經·商頌·殷武》中我們可以得知:“商邑翼翼,四方之極”。商王朝的都城雄偉齊整,在當時是四方各國的典范。商王朝以都城為中心統治著東南西北的眾多方國,形成了“王畿”“四土”并波及“四至”的層級控制結構。這種從中心王都到地方城邑的嚴格的城市等級制度使商王朝成為萬邦共主的鼎盛強國。

第四展廳(專題展廳)

則講述了商代之后的鄭州歷史。3600年來,鄭州文脈不斷,人脈不息。這里見證了無數歷史的變遷與文明的演進。其中,“守望保護”單元更是細數了鄭州商代都城遺址的發掘研究和保護歷程。我們看到了那些默默奉獻的考古工作者們如何用他們的智慧與汗水,守護著這片古老的土地與璀璨的文明。他們的努力與付出,讓我們得以穿越時空,探尋早商文化的奧秘與魅力。

在鄭州商都遺址博物院,一場穿越千年的早商文化之旅。在這里,我們不僅感受到了商代文明的深厚底蘊與獨特魅力,更感受到了中華民族悠久歷史與燦爛文化的博大精深。這座博物院不僅是一座歷史的見證者,更是一座文化的傳承者。它將繼續守護著這片古老的土地與璀璨的文明,引領著我們探尋更多未知的奧秘與精彩的故事。

時間之流浸潤并模糊了榖物的原相,形色香在壓力變化中揉雜溫度、空氣和水滴釀出甘醇風味。

許多重要場所的紅色展廳,其設計不僅僅是一個美學和技術的結合,更是對歷史、文化和教育的深度挖掘與展現。然而,在實際的設計過程中,紅色革命展廳作為傳承和弘揚紅色文化面臨著諸多難點和挑戰。只做有文化內涵的設計,我們結合多年的黨建品牌設計經驗,總結出一下幾個關鍵點,讓我們一起帶著問題去探尋答案。

方案通過前沿的視覺語言、沉浸的呈現方式和互動的空間體驗,為超級總部基地的城市理念和價值觀賦形置景。聲音和動態影像不露痕跡地融入場景,對展品及歷史背景進行補充解釋的同時,也使展覽跳脫出按部就班的敘述,完成錯時性與戲劇感的營造。展覽不僅通過沉浸式的蒙太奇空間體驗幫助不同背景的觀眾更主動地參與進敘事之中,同時延續了工作室對于多角度敘事的探索,建立空間、物與文字的關聯,為單一空間賦予多種敘事的可能性和閱讀深度。展陳描繪出超級總部基地在大灣區建設過程中作為城市門戶的藍圖,展現城市建設成果,用國際化視野、前瞻性思維、創新性的設計打造了符合超總基地的高水平規劃、高標準建設的展示空間,共同見證深圳這座充滿機遇和活力的大都市在不遠的未來成為影響力卓著的全球標桿城市。

中國共產黨第三次全國代表大會歷史陳列,立足中國共產黨的發展,聚焦1923年6月在廣州召開的中共三大,挖掘歷史細節,突顯關鍵人物,全面生動準確地展現中共三大在中共黨史和中國革命史上的重要地位和貢獻。

工業旅游的興起,正是這一轉型趨勢的生動體現。它不僅代表著旅游業態的創新,更體現了傳統企業在現代產業體系中對自身價值的重新發現與塑造。“工業+旅游”的模式,已然成為連接歷史與未來、工業與文化、生產與消費的重要紐帶。

廣安市博物館新館于2023年底榮耀落成,這座集文化、藝術與科技于一體的現代化博物館,以其宏大的規模和豐富的內涵,迅速成為廣安市的文化新地標。新館建筑面積達11700平方米,其中展廳面積占據了4000平方米,這一數據不僅彰顯了博物館對于展覽空間的高度重視,也體現了其對于文化傳承與展示的深思熟慮和合理規劃。

成都科學館以“星云狀”建筑外觀為核心意象,占地面積約9.2萬平方米,總建筑面積5.96萬平方米,其造型如振翅欲飛的星際巨艦,銀色金屬屋面在日光下折射出流動的光澤,宛如宇宙塵埃凝聚而成的動態星云。

國內設計的展陳設計借鑒參考比較普遍,很多設計造型用了一次又一次,樂此不疲。今天小編找了找近年來展廳設計里被借鑒的比較多的十大造型。僅供初學者參考娛樂。不足之處請多指教哈哈!歡迎補充。

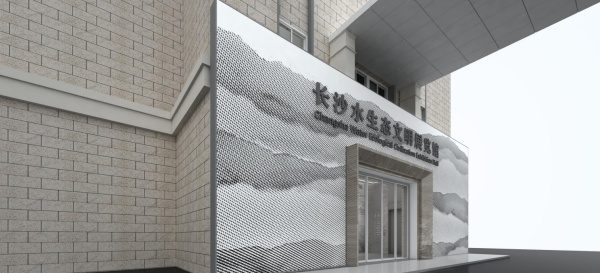

水是生命之源,萬物之基。黨的”十八大”突出了生態文明建設的地位,水生態文明是生態文明的重要組成部分和基礎保障。